菩薩行の実践「ソナエルproject」とは

菩薩とは、悟りを求めるもの。

菩薩は、この世界全てのものを救済することを誓願としております。

ここでは、検校庵が行っている「誰もが菩薩行の実践を行える取り組み」についてご紹介させて頂きます。

「ほとけさま」へ供える行為を通して施主は徳を身に具える。

お供えされた供物が循環していくことで社会は安心を備える。

非常食を本堂に備蓄して災害に備える。

さまざまなソナエルを通して慈悲の循環を広げるプロジェクトを実践して参ります。

仏に供えて災害に備える「ソナエルセット(非常食詰め合わせ)」の販売

令和6年12月より、法事向けの非常食詰め合わせ「ソナエルセット」の販売を始めました。

「仏さまのお下がりで災害に備える」という趣旨の商品であり、東日本大震災を経験した福島県出身の和尚として、宗教活動を通した防災啓発活動を行うことを目的とします。

NBS長野放送「減災家族」でのソナエルセット紹介動画

72時間の壁という言葉をご存じでしょうか?

これは、災害時における人命救助のタイムリミットのことです。

「ソナエルセット」は3食×3日分の非常食を詰め合わせたお供え物であり、以下の特徴があります。

◆詰め合わせ商品は全て「賞味期限が製造日より5年以上」の長期常温保存品を採用

◆災害時に役立つ防災マニュアル・栄養バランスを考えた献立表が付属

◆もっとも賞味期限が短い商品に併せて、期限が近付いたことをお知らせ

災害に備えることが必要なことは誰もが知っているものの、長期保存が可能な非常食は地元のスーパーで気軽に購入できるものではありません。

法事のお供え物として「ソナエルセット」を購入していただくことで、仏さまに守られながら穏やかな心持ちで日々をお過ごしください。

※消費期限が近付いた際、自ら消費する以外の選択肢として「食料寄付という選択肢」を提示することで購入者の多くが菩薩行を実践されることを願います

食料寄付する前提のお供え物「えこうセット(食料寄付)」

回向(えこう)とは、善行の功徳を世界中にめぐらし向けることです。

仏さまにお供えした「お下がり」を参列者で分かち合うことは、法事の功徳を回向する(めぐらし向ける)ことです。

さらに、参列者以外にも分け与える(食料寄付する)ことは菩薩行の実践と云えます。

令和5年夏より、食料寄付を目的としたお供え物「えこうセット」の販売を始めました。

寄付をする前提ですから、お申込みを頂くと副住職がスーパーでレトルト食品を購入し仏さまにお供えします。

法要後、「えこうセット」はお寺が社会福祉協議会へ届け寄付し、そこから市内の各子ども食堂や生活困窮世帯など支援を必要とされる人々のもとへ届けられます。

私たちの提案する「えこうセット」は、お供え物のお下がりを地元で支援を必要とされる方にも「おすそ分けする」という選択肢は如何でしょうか?という取り組みです。

もちろん、従来通りの方法でお供物を準備し分け合って食していただいて構いません。

(お供え物の有り様については地域差がありますので、各地の事情を大切になさってください)

各自治体にある社会福祉協議会など、皆さんが住む地域の課題解決に取り組む団体にお供物を寄付するボランティア活動であり、お下がりを分かち合う行為こそが菩薩行の実践(回向)という功徳を積むための行為と成り得るのです。

企業協賛による災害備蓄、および災害啓発活動

令和6年1月の能登半島地震を受けて、ソナエルprojectの「災害への備え」に対する取り組みを加速すべく、お寺でも災害対策をすることにしました。

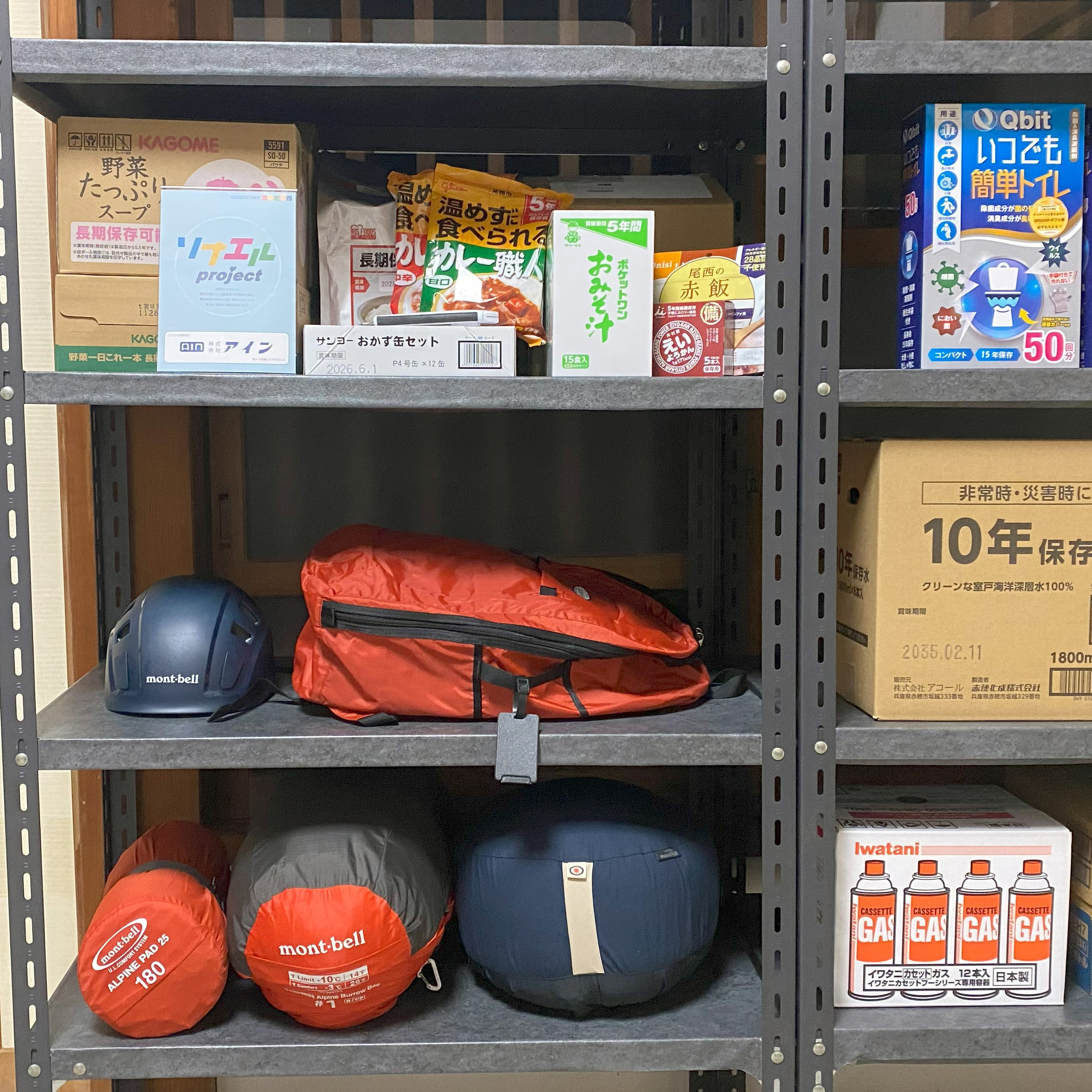

万が一の時に一時避難所となりうるための備蓄食料は、地元企業である株式会社アイン様の賛同により備えることが出来ました。

これに併せてお寺としても防災バックやヘルメット、水、シュラフなどを揃え、有事の備えと致します。

同年3月15日の涅槃会法要に合わせて防災講座を開催させて頂き、「ソナエル」ことの重要性を学びました。

このプロジェクトでは、お寺単体ではなく地域とのパートナーシップにより目標達成することを目指します。

施食会(新盆・先祖供養)に併せた「フードドライブ」の開催

令和6年夏の施食会に併せて、お寺を会場としたフードドライブ(お寺が食料寄付受付所窓口となる)を開催しました。

食べきれない食品や、おすそ分けできる食品を、新盆・先祖供養されるお施主様に持ち寄っていただき、法要後に寄付をするというボランティアです。

このような行為は布施行(見返りを求めない施し)という修行であり、「喜捨」「手放す」とも表現されます。

先立たれたご家族、先祖さまに思いを寄せたとき、改めて「多くの方々が紡いできた命の歩み」によって成り立っていることに気が付くはずです。

そのご恩に報いる、報恩の営みは仏教においてとても大切にされます。

重ねて、知恩という言葉がございますが、頂いた恩に気づくということです。

私たちは知らず知らずのうちに色々な方面から恵みを与えられ生きています。

恩を知り、恩に報いんがため、他の誰かにも恩を送ってみませんか。

※7月8日施食会〜8月16日送り盆まで約1カ月の期間で寄付を受け付けます。

あるを尽くす

「あるを尽くす」は諏訪地域でよく耳にする言葉です。

宴会の席で中締めになると「え〜、宴もたけなわですが・・・それではあるを尽くして頂いて」などと、「目の前に並んでいる料理を残さず、きれいに食べきって宴会を締めよう」という意味で使われているようです。

また、「その瞬間の力を出し尽くして」という意味も含まれます。

さらに長野県には、食べ終わりに「いただきました(お命頂戴しました)」という表現を使う習慣もあるそうで、どちらの言葉も信州の風土、気質を感じることができる素敵な表現であると感じております。

目の前にある食材の命を頂戴する「いただきます」、作り手に感謝しつつも残さずきれいに食べきる「あるを尽くす」、今の精一杯を尽くした先にある「いただきました」。

SDGsなどという言葉が生まれるはるか昔から諏訪地域に存在している素晴らしい価値観と云えます。

検校庵では、さまざまなソナエルを通して地域の課題解決に向けて「あるを尽くして」取り組みます。

「SDGsだからやる」のではなく、「仏教者としてなすべきこと」として、この実践を積み重ねてまいります。

副住職 藤田清隆 合掌